아베신조(安倍晋三) 일본 수상은 정권을 유지하기 위해 무엇이 긴요한지를 몸소 체험한 정치인입니다. 고이즈미 내각의 관방장관이었던 아베는 당시 고이즈미 수상의 강력한 구조개혁을 통해 불량 채권 비율 감소, 일본기업의 체질개선이 이루어져 경기가 회복되는 것을 목도하였습니다. 이 같은 경제회복에 힘입어 고이즈미 수상은 임기 내 40%대의 지지율을 유지하면서 2006년 성공리에 퇴임하게 됩니다. 당시 아베 관방장관은 안정된 경제 성장이 정권의 안정을 가져온다는 평범한 진리를 다시금 깨닫게 됩니다. 이에 비추어 볼 때, 아베정부의 대한국 수출규제가 강화될 가능성이 있다는 일각의 분석에도 불구하고, 아베수상은 경제성장에 조응하는 경제 정책으로 회귀할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. ◆아베노믹스의 평가 2012년 정권교체에 성공한 아베정부는 디플레이션 탈각을 과녁으로 하여, 아베노믹스 화살 3개 (금융완화, 재정투입, 성장전략)를 쏩니다 실제로 아베노믹스는 불황탈출의 기운조성에는 성공하였다는 평을 얻고 있습니다. 아베노믹스 경기는 현재 전후 최장의 경기 확장기를 맞고 있습니다. 지금까지 최장의 경기 확장기는 이자나미경기 (いざなみ 景氣, 2002년 1월~2008년 2월

“Two sleepy people by dawn's early light And too much in love to say goodnight. ” (새벽의 희미한 빛 속에서, 졸음에 겨운 두 사람 너무 사랑에 빠져서, ‘잘 가’라는 인사 못하고 있네요.) 사랑에 빠진 사람의 마음을 이 보다 더 잘 표현할 수 있을까요? 하품을 하면서도 밤새 손을 마주잡은 두 사람이 먼동이 터오는데도 헤어짐이 아쉬워 ‘잘 가’라는 말을 못하고 있네요. 헤어지기 싫다면 답은 한 쉼터에서 함께 사는 것. 두 사람은 그래서 결혼하지요. 사랑의 둥지에서 냉장고의 닭고기를 꺼내어 아늑한 의자에 앉지요. Two sleepy people with nothing to say And too much in love to break away (아무 말도 없이 졸음에 겨운 두 사람이 사랑에 푹 빠져 헤어지지 못하고 있어요.) 호기 카마이클(Hoagy Carmichael)의 멜로디에 프랭크 헨리 로서(Frank Henry Loesser)가 가사를 입히고, 미국의 전설적인 코미디언 밥 호프와 배우 셜리 로스가 함께 부른 재즈풍 노래, <Two Sleepy People(1938)>에서 그 사

일본의 아베 신조 수상의 롤 모델은 그의 외조부인 총리를 역임한 기시 노부스케로 알려져 있습니다. 그런데 아베수상은 기시와 구별되는 차별적인 정치 지향성을 보이고 있다는 지적입니다. 기시는 ‘가시적인 가치’를 추구한 반면, 아베는 ‘돈으로 살 수 없는 가치’를 추구한다는 겁니다. 가시적인 가치를 추구한 기시는 ‘생활보수주의’라는 비판을 받을 만큼, 생활의 가치에 정책의 방점을 찍었습니다. 그는 우파가 요구하는 헌법 개정에도, 좌파가 요구하는 안보조약 체결 거부에도 동의하지 않고, 소득증대·사회보장등을 통한 국민의 풍요로운 삶의 확립에 주력하였습니다. 기시는 안보투쟁의 상황에서 “야구장은 만원사례 아닌가”라며 가시적 가치를 소중히 한 정치인이었습니다. (남상욱) 반면 아베수상은 ‘돈으로 살 수 없는 가치’, 즉 애국심등을 아름다움으로 받아들인다는 지적입니다. 그는 애국심의 사례로 2006년 WBC에 참여해 일본을 우승으로 이끈 메이저 리거 이치로를 언급합니다. 이치로는 “고액의 연봉보다 세계1위를 하기 위해 싸우는 것이 멋진 일”이라고 말했는데, 아베수상은 이를 ‘돈으로 살 수 없는 가치’, 즉 美로 인용하고 있습니다. 이처럼 아베수상은 기시의 기술적 생활의

일본의 내각총리대신인 아베신조(安倍晋三)수상에겐 원대한 꿈이 있습니다. 이는 새로운 국가 정체성을 설정하는 것입니다. 아베수상은 그의 저서 ‘아름다운 나라로(美しい 国へ)’에서 이를 다음과 같이 밝히고 있습니다. “일본을 자부심을 가질 수 있는 나라로 만들고 싶다는 기분을 조금이라도 젊은 세대에게 전하고 싶었다.” 자민당의 2012년 선거 구호에서도 ‘당당하고 상냥하며 자랑스러운 일본’이 등장합니다. 그런데 ‘당당한 일본’은 같은 선거 캠페인의 또 다른 구호인 ‘일본을 되찾자’(日本を 取り戾す)와 연결됩니다. 여기서 ‘되찾을 것’은 일본인의 자존심을 높인 1964년의 도쿄올림픽 시절이나 소니의 워크맨이 출시되고 일본인들이 해외여행을 했던 1970~80년대 번영기의 일본을 뜻하지 않고, 메이지 유신 이래의 제국의 모습을 의미한다는 것이 전문가들의 지적입니다. 즉 아시아의 범위를 벗어나 미국 영국 독일과 대등하게 힘의 경쟁을 벌인 당당한 제국이 자민당의 또 다른 구호인 ‘당당하고 상냥하며 자랑스러운 일본’을 뜻한다는 겁니다. ◆아베의 꿈, ‘戰後체제로부터의 脫却’ 미래의 목표 달성은 과거로부터의 탈출을 요구합니다. 때문에 일본의 정치인 (특히 보수 정치인)들은

경제성장을 높이기 위한 전통적인 방법으로 실물자본, R&D투자, 교육등이 강조되고 있습니다. 하지만 신제도주의 학파들은 성장의 진정한 요인으로 제도를 강조합니다. 굳이 표현하자면 제도는 생산함수 분석에서 총요소생산성에 해당됩니다. 효율적 제도가 성장을 촉진하는 이유는 경제주체들이 제도에 내재되어 있는 유인체계, 즉 incentive에 반응하기 때문입니다. (황인학) 예컨대 중소기업이 개발한 기술이 대기업에 의해 갈취된다면, 기술 개발의 유인은 사라지게 됩니다. 때문에 지식재산권을 보호하는 제도가 제대로 마련되어야 기술개발은 촉진될 수 있습니다. ◆ 정치발전은 효율적 제도의 함수 정치의 발전도 효율적 제도의 함수라 할 수 있습니다. 정치활동의 주체들이 효율적 제도가 결정하는 인센티브에 반응한 결과 정치의 질과 수준은 높아지게 됩니다. 예를 들어 국민의 후생과 직결되는 추가경정예산의 심의가 정치권의 이해관계로 인해 지연되고 있습니다. 향후 이 같은 행태를 방지하기 위한 방안으로 국민소환제의 도입을 고려할 수 있습니다. 그런데 이 제도는 엄밀히 말해 인센티브라기보다 사회적으로 해가 되는 활동에 벌을 주는 제도입니다. 부정적 행동을 억제하지만 긍정적 활동을

여름의 푸르른 잎은 가을의 낙엽이 되어 겨울에 모습을 감춥니다. 하지만 소나무, 전나무등 상록수는 연중 내내 푸른빛을 띠고 있는데요. 수잔 잭스(Susan Jacks)의 <evergreen>(1980)은 상록수 같은 변하지 않는 늘 푸른 사랑을 노래합니다. 더위로 지친 마음을 싱그러운 사랑의 <evergreen>을 들으시며 달래 보시죠. https://youtu.be/2XC4joQjF_8 ◇ Sometimes love will bloom in the springtime Then like flowers in summer it will grow then fade away in the winter When the cold wind begin to blow 봄이 되면 때때로 사랑이 피어나고 여름이 되면 꽃처럼 사랑이 자랍니다. 그리곤 겨울이 되어 꽃은 시들어가고 차가운 바람이 불기 시작하죠. ◇ But when it's evergreen, evergreen It will last through the summer and winter too When love is evergreen, evergreen Like my love for you 하지만

청년 실업 해소 정책과 관련하여 나경원 자유한국당 원내대표는 ‘청년들에게 50만원씩 더 주겠다는 정책은 청년들이 자리를 구하게 하는 게 아니라 스스로 일자리를 단념하게 만드는 정책’이라고 말했습니다. 이러한 보수진영의주장은 국가가 청년들에게 지급하는 급부가 결국 낭비되어 손실처리 될 것이라는 예상에 근거하고 있습니다. 하지만 청년의 미덕을 포기하지 않는 도전정신으로 파악할 때, 정부가 제공하는 50만원은 자발적인 적극적 노동시장 프로그램에 소요되는 비용이 되어, 미래효익을 창출하는 자산이 될 수 있습니다. 게다가 국가가 국민들의 고통을 완화하기 위해 펼치는 정책은 법에 근거한 국가의 의무라는 점에서, 청년수당은 청년의 권리라 할 수 있습니다. 헌법 제32조 제1항은 ‘국가는 사회적 경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며,’를 명시하여, 국민은 근로할 수 있는 권리 를 보편적으로 보장받아야 하며, 국가는 이를 위해 노력해야 합니다. 이에 비추어 볼 때, 국가가 청년들의 고통을 팔짱만 끼고 바라보는 것은 국가의 직무유기라는 지적입니다. ◆따뜻한 보수란? 보수진영이 청년 수당을 부정적으로 응시하는 배경엔 이들이 보수의 가치에 대한

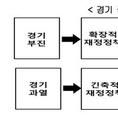

추가경정예산과 관련하여 보수진영은 ‘지금 경제 정책 기조 하에서 재정 확대는 오히려 대한민국 경제를 완전히 몰락시킬 수 있다’라며, 추경은 ‘국가부채로 망국으로 가거나 세금폭탄을 젊은 세대에 넘기는 것(추경호의원)’이라고 주장합니다. 작은 정부를 지지하는 비케인지안 이론에 근거하고 있는 이 같은 주장은 현재의 경제상황에서 어이없고 말문이 막히는 언어도단이라는 지적이 나옵니다. ◆경기상황에 조응하는 재정정책 우선 추경편성이 적절한지 여부의 적실성은 재정정책이 경기상황에 부합되어 조율되고 실행되는지에 달려 있습니다. 경기상황과 조응하지 않는 재정정책이란 긴축적 재정정책이 요구되는데도 확장적인 재정정책이 사용되고, 확장적 재정정책이 요구되는 경우에 정부 지출을 삭감하는 재정정책이 적용되는 것을 말합니다. 실제로 경기 후퇴갭을 겪고 있는 경제상황에서 정부지출삭감은 경기회복을 저지하는데 일조합니다. 2009년 이후 채무위기에 직면하여 다른 유럽국가들에게 원조를 신청한 그리스등 일부 유럽국가들이 이 같은 상황에 직면하였습니다. 원조의 조건은 대규모 지출 삭감등의 내핍(austerity)조치였습니다. 그런데 내핍은 이들 국가들에게 엄청난 규모의 총생산 감소를 초래하였습니

아비어(Abir, 1994~)의 <Tango>는 둘이서 추는 춤을 끝내고, 혼자만의 춤을 추는 '나'의 홀로서기를 노래합니다. 파트너 댄스의 하나인 탱고는 ‘멈추지 않는 춤(baile con corte)'이라는 이름이 붙여졌는데요, 이국적인 음색이 인상적인 아비어의 <Tango>를 감상해보시죠. https://www.youtube.com/watch?v=HoTaZ8nFRkg ◇ [Chorus] You think I can't handle Dancing on my own It takes two to tango But only one to let go 당신은 내가 못 할 거라 생각 하겠죠, 나 혼자서 춤추는 일 말 이에요. 탱고를 추기 위해선 두 사람이 필요하지만, 손을 놓는 건(떠나는 건) 한 사람이면 되지요. *You think I can't handle [handle은 ‘다루다’는 뜻을 가지고 있지요. ‘할 수 있다’의 can이나 ‘할 수 없다’의 can't와 종종 짝을 이루어 사용되는데요. "I can hadle it(내가 처리할게, 내가 처리할 수 있어)” 혹은 “I can't handle it(나 감당 못하겠어, 난 못할 것 같아)

폭우가 쏟아지자 반지하는 화장실 변기의 오물이 거꾸로 쏟아지면서 순식간에 아수라장이 됩니다. 반면 같은 시간에 저택의 푸른 잔디밭에 설치된 미제 텐트에는 물 한 방울 스며들지 않습니다. 영화 <기생충>은 이 같은 두 공간을 대비시키면서 양극화의 심각성에 카메라의 초점을 맞춥니다. 참담한 대비를 지켜보는 와중에, 그 격차를 완화시킬 수 있는 방법은 무엇일까라는 의문이 자연히 떠오릅니다. 이에 대한 답은 불평등을 완화시키는 정치 제도와 정책에 대한 관심으로 이어집니다. ◆ 양극화 해소와 약자들의 시장에서의 길항력 양극화는 강자가 약자를 압도하는 힘의 불균형을 말합니다. 즉 자본과 노동, 대기업과 중소기업, 부자와 가난한 자 간의 힘의 불균형 상황으로 묘사됩니다. 때문에 힘의 불균형을 균형으로 조정시키는 것이 양극화 해소에 대한 해법이 됩니다. 정치의 목표도 이와 같은 힘의 불균형을 해소하는데 기여하는, 제대로 된 정치체제의 구축에 있다는 지적입니다. 이 체제에선 정치영역에서 다수의 약자가 소수의 강자와 힘의 균형을 유지할 수 있습니다. 노동이 자본과, 중소기업이 대기업과, 청년이 장년과, 가난한 사람들이 부자들과 정치의 장에서 동등한 파트너십을 유지

‘숨을 참는 것이 숨을 쉬는 것보다 안전’하고, ‘눈을 감는다고 숨을 수 없을’만큼 절망에 빠져 있을 때, 희망은 어떻게 발견 될 수 있을까요? 오늘 들으실 <A Safe Place To Land>는 이에 대한 답을 제시하고 있는 듯 합니다. 미국의 싱어송라이터이자 피아니스트인 사라 바렐리스(Sara Bareilles, 1979~)가 존 레전드(John Legend)와 함께 부른 R&B/Soul풍의 곡을 감상해보시죠. https://youtu.be/Ht2NCrlghS4 ◇ [Verse1] When holding your breath is safer than breathing When letting go is braver than keeping When innocent words turn to lies And you can’t hide by closing your eyes 숨을 참는 것이 숨을 쉬는 것보다 안전할 때 놓아버리는 것(포기하는 것)이 지키는 것보다 더 용감할 때 순수한 말들이 거짓말로 바뀔 때 그리고 당신이 눈을 감는다고 숨을 수 없을 때 *When holding your breath is safer than breathing [

창의는 관습(convention)의 변형(variation)이라고 합니다. 반복되는 관습에의 익숙함은 안락한즐거움을 주는 반면, 관습의 변형이 주는 생경함은 불편함을 안겨줍니다. 하지만 이 같은 당장의 당혹함은 이내 새로운 질감의 대중적 효익으로 이어집니다. 때문에 변형을 향한 진통과 갈등은 새로운 비상을 향한 고단한 날개 짓이라 할 수 있습니다. 우리가 컨벤션에서 탈구하여 새로운 변형을 갈구해야 하는 이유입니다. 봉준호 감독의 신작 <기생충>은 이에 대한 모범을 제시한 성공사례로 평가받을 수 있습니다. ◆ 봉준호 장르 – 변화를 통한 공익적 열망의 표지 제72회 칸 국제영화제 황금종려상을 수상한 <기생충>의 영화사적 의미는 봉준호 영화가 장르의 한 갈래로 자리매김했다는데 있습니다. 기존 장르의 공식과 관습의 경로에서 탈선하고 있다는 평을 얻고 있는 ‘봉준호 영화’가 마침내 틀의 구축과 그 안의 구성을 완성하여 새로운 장르를 정립한 것입니다. 이는 정태적 우리 속에 갇혀 있기를 거부하는 봉준호의 고통스러웠을 하지만 즐거운 변형의 몸부림을 엿보게 합니다. 봉준호의 장르는 마치 관객이 송파를 향하는 300번대 버스를 탔다고 생각했는데, 알고