전망이론(Prospect Theory)은 인간이 위협을 어떻게 부풀리고, 신뢰를 어떻게 소모하는지를 설명하는 감정의 이론입니다.

이 작동 원리를 규정하는 세가지 변수는 람다(λ), 감마(γ), 알파(α)입니다. 이 모델은 공포 프레임이 단기적으로 강력하지만, 궁극적으로 통치 효율성을 저해하는 구조적 역효과를 초래함을 보여줍니다.

우선 람다(λ)는 손실의 고통을 증폭시키고, 감마(γ)는 가능성을 왜곡해 공포를 현실처럼 만듭니다. 이 두 변수가 결합하면 사람은 실제보다 훨씬 과장된 위협을 ‘현실’로 받아들이게 됩니다.

그러나 알파(α)가 작동하면서 감정은 서서히 둔화되고, 공포의 효용은 점차 사라집니다. 프레임 무감각이 발생하는 겁니다. 이는 단순한 여론의 무감각을 넘어 통치 주체의 효율성을 근본적으로 하락시키는 요인이 됩니다.

◆ 람다(λ) : 손실고통의 증폭

람다(λ)는 전망이론의 핵심인 가치함수(Value Function) 안에서 손실의 고통을 증폭시키는 계수로 작용합니다.

① 가치 함수 (Value Function)의 수식

가치함수, V(x)는 객관적 가치(x)에 대한 주관적 만족도 또는 고통을 의미합니다.

가치함수의 수식은 다음과 같습니다.

V(x) = x^α (이득일 때, x≥0)

V(x) = -λ × |x|^α (손실일 때, x<0)

여기서 α는 체감 민감도 계수(보통 0.88), λ는 손실회피 계수(평균 2.25)입니다.

이 식에서 마이너스(-λ)는 손실이 주는 심리적 타격이 단순한 수치 이상으로 과장된다는 사실을 보여줍니다.

λ의 효과를 구체적인 수치로 비교하면 다음과 같습니다. (λ=2.25, α=0.88 가정)

•100만 원 이득의 가치: V(+100)=100^0.88≈+50.4

•100만 원 손실의 가치: V(-100)=-2.25×(100)^0.88 ≈−2.25×50.4≈-113.4

결과적으로, 100만 원 손실이 주는 주관적 고통(-113.4)은 100만 원 이득이 주는 기쁨(+50.4)보다 약 2.25배 더 강력하게 느껴집니다.

.

이 비대칭이 바로 인간의 ‘공포 지각 시스템’의 수학적 근거입니다.

② 정치 프레임 적용: '내란 프레임’

민주당의 '내란 프레임'은 이 손실회피 심리를 직접적으로 공략하는 전략입니다.

"윤석열의 내란 세력이 헌정질서를 해체한다"와 같은 표현은 미래의 이득을 약속하는 대신, '헌법 가치의 상실'이라는 극단적인 손실 이미지를 제시합니다. λ의 효과 때문에 대중은 이 '헌정 손실'의 위협을 실제보다 2배 이상 무겁고 시급한 문제로 받아들이게 되며, 이는 특검수사 지지와 같은 정치적 행동으로 이어질 수 있습니다.

결국 람다는 공포 프레임의 기초변수입니다. 정치적 메시지가 ‘무엇을 잃을 수 있는가’에 초점을 맞출 때, 인간의 심리는 자동적으로 현실의 위험보다 더 큰 위협을 만들어냅니다. 그 지점에서 공포는 정치가 설계한 수학적 구조로 변합니다.

◆γ(감마): 확률왜곡 (Probability Weighting)을 통한 공포의 현실화

①감마(γ)

람다가 손실의 고통을 키운다면, 감마(γ)는 그 손실이 일어날 가능성을 왜곡하는 변수입니다.

사람은 사건의 확률을 객관적으로 받아들이지 않습니다. 낮은 확률의 사건(예: 로또 당첨, 비행기 사고)은 실제보다 과장해 인식하고, 반대로 높은 확률의 사건(예: 99% 성공률)은 과소평가합니다. 이 현상은 각각 ‘가능성 효과(possibility effect)’와 ‘확실성 효과(certainty effect)’로 불립니다.

이러한 비선형적 왜곡 때문에 우리의 판단은 합리적 기대에서 벗어나게 됩니다.

② 수식: 확률가중함수 (Probability Weighting Function)

행동경제학에서는 이 왜곡을 확률가중함수[ Probability Weighting Function :π(p) ] 로 표현합니다.

π(p) = p^γ / (p^γ + (1-p)^γ)^{1/γ}

여기서 γ는 왜곡의 정도를 결정하며, 일반적으로 약 0.61로 추정됩니다. γ가 1보다 작을수록, 즉 0.61 수준으로 낮을수록 왜곡은 극단적으로 심해집니다.

예를 들어 γ=0.61일 때, 실제 확률이 0.001%(p=0.00001)에 불과한 사건의 주관적 확률은 약 0.24%(π(p)≈0.0024)로 인식됩니다. 즉, 거의 불가능한 사건이 240배나 부풀려진 위협으로 바뀌는 것입니다.

반대로 99% 확률의 사건은 주관적으로 약 95.5%로 느껴져, 확실한 일에도 불안이 개입됩니다.

③정치 프레임 적용

정치 프레임은 이 왜곡 구조를 정교하게 활용합니다.

“윤석열의 비상계엄은 내란이다”라는 주장은 그 대표적 사례입니다.

현실적으로 ‘헌정 붕괴’의 가능성은 0에 가깝지만, γ의 왜곡 효과는 이 희박한 확률을 ‘눈앞의 재앙’으로 둔갑시킵니다. 대중은 “혹시나 헌정파괴가 일어날 수도 있다”는 불합리한 공포 속으로 들어갑니다.

그러나 현실의 헌법적 장치는 이러한 시나리오를 구조적으로 차단합니다.

비상계엄은 대통령이 독단적으로 유지할 수 없으며, 국회가 과반수로 해제를 요구하면 즉시 해제해야 합니다.

이 제도적 장치는 민주주의 체제 안에서 ‘내란 시나리오’가 실현될 가능성을 원천적으로 차단하도록 설계돼 있습니다.

그럼에도 ‘내란 프레임’이 심리적 효과를 가지는 이유는, 현실 제도보다 인간의 심리적 확률이 더 강하게 작동하기 때문입니다.

즉, 감마의 확률왜곡은 법적 사실보다 심리적 상상이 우위를 점하도록 만듭니다. 그 지점에서 정치적 공포는 현실의 제도를 넘어, 대중의 인식 안에서 하나의 ‘감정적 사실’로 성립합니다.

이처럼 내란 프레임이 '비합리적 불안'을 유발하는 핵심 심리적 요인은, 전망이론의 γ 파라미터, 즉 매우 낮은 확률의 사건에 대한 심리적 확률이 실제보다 과도하게 부풀려지는 '확률 왜곡(probability distortion)' 효과 때문입니다.

결국 심리와 제도의 괴리에서 이러한 프레임이 기능하게 되는 것입니다.

이 전략은 단기적인 공포를 유발하는 데는 효과적이지만, 프레임이 현실과 계속해서 충돌할 경우 신뢰를 잃고 역풍을 맞을 위험이 큽니다.

◆α(알파) : 체감 민감도 둔화

① α(알파)

람다(λ)가 손실의 고통을 키우고, 감마(γ)가 그 가능성을 부풀린다면, 알파(α)는 그 감정이 시간과 반복에 따라 어떻게 무뎌지는가를 설명하는 변수입니다.

알파는 전망이론에서 체감 민감도 둔화(Diminishing Sensitivity)를 나타냅니다. 이는 인간의 감정이 일정한 수준을 넘어서면 더 이상 비례적으로 반응하지 않는다는 원리를 의미합니다.

② α의 효과

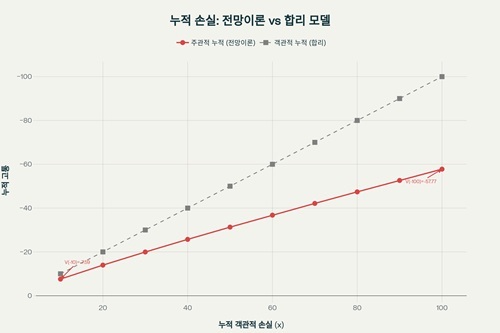

α의 효과는 10단위의 손실 자극을 10회 반복했을 때의 누적 고통을 계산하면 명확해집니다. 각 단계별로 추가되는 '한계 고통(marginal pain)'은 다음과 같이 점차 감소합니다.

•첫 번째 자극의 고통: V(10)≈7.59

•두 번째 자극의 추가 고통: V(20)−V(10)≈6.38

•세 번째 자극의 추가 고통: V(30)−V(20)≈5.99

...

•열 번째 자극의 추가 고통: V(100)−V(90)≈5.10

이처럼 첫 번째 충격(7.59) 대비 열 번째 충격(5.10)의 강도는 약 33%나 감소합니다.

선형(합리적) 모델과 둔감화 효과가 반영된 모델을 비교하면, 그 차이는 분명합니다.객관적 손실의 총량은 100(=10 × 10)입니다. 하지만 각각의 추가 고통을 합한 총고통(0단위의 손실 자극이 10회 반복될 때 개인이 주관적으로 느끼는 누적 추가고통의 합계)은 약 57.5에 불과합니다.

이는 객관적 기대치보다 43%나 감소한 수치입니다. (감소분: 100-57.5=42.5, 감소율: 객관적 기대치감소분=42.5/100=0.425)이는 '프레임 무감각'이 수학적으로 증명되는 순간입니다.

③프레임 무감각 (desensitization)

이처럼 둔감화 효과는 반복 자극이 효용을 소진시켜 무감각(desensitization)을 유발하기 때문에 발생합니다. 정치·마케팅에서 과도한 메시지 반복이 역효과를 내는 이유입니다.

이 수치가 의미하는 것은 명확합니다. 공포의 반복은 효용을 소진시키고, 감정은 점차 피로해진다는 것입니다.

정치적으로 보면, 특정 프레임—예컨대 ‘내란’—이 반복적으로 사용될수록 대중의 감정 반응은 둔화됩니다.

처음에는 대중은 ‘헌정 붕괴’라는 단어에 충격을 받지만, 반복되면 “또 저러는구나”라는 냉소로 바뀝니다.

이 현상이 바로 ‘프레임 무감각’입니다.

프레임 무감각은 정치적 메시지가 감정 자극에만 의존할 때 나타나는 구조적 한계입니다. 공포의 반복은 처음엔 지지를 결집시키지만, 시간이 지나면 신뢰를 소모하고 피로를 낳습니다.

프레임 무감각의 문제점은 통치효율성이 떨어진다는 점입니다. 프레임 무감각으로 인해 통치 주체의 권위(Authority)가 약화되면, 통치 주체가 추진하는 실질적인 정책이나 개혁 추진에 차질이 발생할 수 있습니다.

◆ 공포 프레임의 구조적 역효과: 통치 효율성 감퇴

프레임 무감각은 단순한 여론 둔감화를 넘어 통치 주체의 효율성을 하락시키는 구조적 문제입니다.

공포 프레임은 대중의 감정적 자본을 연료로 사용하기 때문에, 알파의 체감 민감도 둔화 법칙에 따라 대중의 민감도가 떨어지게 됩니다.

따라서 공포 프레임이 알파에 의해 무력화될 때마다, 프레임을 주도한 통치 주체의 메시지 신뢰도는 하락합니다. 대중은 웬만한 자극에 냉소적 태도를 취하며, 중요한 개혁 메시지조차 단순한 선동의 연장선으로 해석합니다.

무엇보다 프레임이 반복되면 중도층은 감정적 피로를 넘어 정적 제거용 정치 공세에 대한 반감을 형성합니다. 이는 통치 주도 세력에 대한 적극적인 반작용(Backlash)을 유발하여 통치에 대한 저항 비용을 증가시킵니다.

이처럼 신뢰가 소진되고 반작용이 커지면, 통치 주체가 추진하는 실질적인 정책이나 개혁 동력이 프레임 논란에 의해 약화됩니다. 정책이 효율성을 잃고 국정 운영의 동력 자체가 흔들리게 되는 겁니다.

따라서 초기와 같은 반응을 얻기 위해 다음번 프레임은 더 극단적이고 자극적인 손실 위협을 요구하게 되며, 이는 공포의 인플레이션을 초래합니다. 특히, 통치 주체는 야당 시절과 달리 정적의 실수를 유도하는 전략을 용이하게 펼칠 수 없어 자체적인 통제 메커니즘을 찾을 수밖에 없습니다.

결국 공포 프레임의 피로는 단순한 전술적 실패가 아니라, 통치 행위의 근본적인 지속 가능성을 위협하는 시스템적 역효과로 작용합니다. (계속)