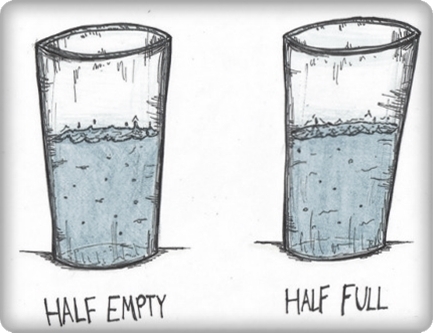

컵에 물이 반이 차 있다. 그런데 사람들은 같은 내용을 보고 상황을 다르게 받아 들 일 수 있다. 어떤 사람들은 컵의 물이 반 정도 차 있다고 생각할 수 있고, 또 다른 사람들은 생각의 틀을 달리 하여 반 정도 비어 있다고 판단할 수 있다.

생각의 틀이 달라지면 결정도 달라진다. 컵에 물이 아직 반이나 남아있다며 상황을 낙관적으로 생각하는 사람들은 현상에 도전적으로 맞서는 반면, 이제 반 밖에 없다며 비관적으로 느끼는 이들은 현상을 넘지 못할 큰 벽으로 인식하는 것이다.

이와 같은 현상을 프레이밍효과라 부른다. 프레임은 생각의 틀 혹은 표현의 방법을 말하는 것으로, 사람들은 같은 사건이나 상황을 두고 각각 다른 프레임을 형성한다.

◆프레임이 달라지면 사람들의 판단과 선택도 달라져

프레이밍 효과에 대한 대표적인 연구가 아모스 트베르스키와 대니얼 카너먼의 실험이다.

아시아에 600명의 생명을 빼앗아 갈 수도 있는 희귀병이 발생하였다. 미국 정부는 질병퇴치를 위한 대안으로 두 개의 프로그램을 고려하고 있다.

아모스 트베르스키와 대니얼 카너먼은 두 가지 실험을 하였는데, A B의 선택대안이 담긴 첫 번째 실험과 C D의 선택대안을 포함한 두 번째 실험을 하였다.

먼저 그들은 사람들에게 A, B중 하나의 프로그램을 선택하도록 하는 첫 번째 실험을 하였다.

A. 프로그램 A를 택할 경우, 200명이 살 수 있다.

B. 프로그램 B를 택할 경우, 600명 모두가 살 가능성이 1/3, 한 사람도 구하지 못할 가능성은 2/3이나 된다.

첫 번째 실험에서 사람들 중 72%가 프로그램 A를 선택하였다.

카너먼등은 두 번째 실험을 하였다. 문제설정을 위와 동일하게 하고 대안의 표현방법만을 달리하여, 사람들에게 다시 선택대안을 물었다.

C. 프로그램 C의 사용으로 400명이 죽는다.

D. 프로그램 D의 사용으로 한 사람도 구하지 못할 가능성은 1/3이며, 600명이 죽을 가능성은 2/3나 된다

두 번째 실험에서 사람들의 78%가 프로그램 D를 선택하였다.

실험결과는 의외였다. 사람들이 일관된 선택을 하지 않고 있다는 사실을 보여주었기 때문이다

프로그램 A와 C는 의미상 같은 내용이다. 200명이 살 수 있다는 말과 400명이 죽는다는 말은 같은 의미이다. 또 프로그램 B와 D는 같은 의미를 내포하고 있다. 600명이 살 가능성이 1/3이라는 말과 600명이 죽을 가능성이 2/3이라는 말은 동일한 뜻이다.

그러므로 사람들이 첫 번째 질문에서 A를 선택한다면 두 번째 질문에서도 C를 고르는 것이, 의미상 일관된 선택이 된다.

하지만 다수의 사람들은 첫 번째 질문에 A, 두 번째 질문에 D를 선택대안으로 고른 것이다. .

이처럼 커너만등이 행한 실험의 시사점은 똑 같은 현상과 사건을 두고도 프레임은 달라질 수 있다는 것이다. 컵의 물이 반 정도 남아 있는 것을 보고 사람들은 각각 다른 프레임을 짤 수 있다. 또 프레임이 달라지면 사람들의 판단과 선택도 달라진다는 점을 보여주고 있다.

◆ 손실의 틀에선 자기 파괴적 의사결정을 초래

그렇다면 왜 이러한 엇갈리는 선택이 나타났을까?

이는 질문의 틀, 즉 프레임(frame)이 다르기 때문이다. 첫 번째 질문은 이득의 관점이다. 살 수 있다는 틀 속에서 질문을 던진 것이다. 두 번째 질문은 손실의 관점이다. 죽는다는 틀에서 질문의 답을 고려하게 된다

사람들은 이득(산다)의 관점에선 불확실성이 높은 B대신 확실한 대안인 A를 고르게 된다. 하지만 손실(죽는다)의 틀에선 불확실성이 대안인 D를 확실한 선택인 C보다 선호한다는 것이다.

이는 물이 반쯤 차 있는 물컵을 바라보는 시각의 차이로 설명 될 수 있다. 어떤 이는 이득(삶)의 프레임으로 이를 바라 보고, 컵에 물이 반이나 있다고 생각한다. 그러므로 그는 현상을 낙관적으로 전망하고 안정된 위험을 회피하는 의사결정을 내린다.

반면 또 다른 이는 손실(죽음)의 프레임으로 컵에 물이 반 밖에 남아 있지 않다고 생각한다. 그는 상황을 비관적으로 바라보고 자기 파괴적인 위험한 선택을 내릴 수 있다.

그러므로 주어진 상황을 긍정의 틀로 바라보게 되면, 의사결정은 능동적이고 생기발랄하다. 반면 부정의 틀로 접근하게 되면, 결정은 비관적이고 파괴적 일 수 있다는 것이다.